2019

Hassan Yazdani, in arte Hassanski, torna ad esporre a Sulmona, dove ha consolidato la generale stima, condita da affetto e maturata nell’arco di quasi quarant’anni di residenza. Le opere della presente mostra confermano alcuni motivi di Pigmenta, la personale ospitata sempre a MAW dal 21 al 30 marzo 2015, che assumono così il valore di elementi strutturali della sua ricerca. Primo fra tutti il colore, inteso quale espressione dell’anima ed elemento di memoria in quanto appartenente alla sua Terra, dove le alture mostrano cromatismi violenti e struggenti. L’altro grande motivo strutturale è quello del paesaggio, espresso in prevalenza attraverso la figura dell’albero; sempre in Pigmenta la tela Cipresso in montagna (2005) rivelava l’influenza delle miniature persiane in cui il cipresso è presenza costante. Chi ritenesse però Hassanski un prosecutore esclusivo della grande tradizione della sua Terra sbaglierebbe, in quanto già le sue opere di formazione rivelano un deciso riferimento alla cultura visiva occidentale ed in particolare alla figurazione espressionista (Kokoschka), mentre quelle successive si mostrano influenzate da De Pisis e ancor di più Sironi. In effetti nelle tele di Hassanski sono presenti sia la natura naturans dell’albero che quella “artificiale” delle fabbriche e delle desolazioni urbane, come testimonia in modo esemplare Wrecks (2014), opera con la quale il nostro autore ha ottenuto la Menzione Speciale per Artista Straniero nella 46^ edizione del Premio Sulmona. La mostra del 2019 presenta però delle novità sconvolgenti proprio in quanto si scopre che novità non sono ma capaci comunque di far luce su alcuni aspetti interiori dell’uomo e dell’artista. Accanto agli olii sono presenti infatti numerosi collages, operine che Hassanski ha sempre prodotto, particolarmente negli ultimi anni: una stima sommaria ne computa circa 700. Per di più, gli stessi olii nascono dai collages, che costituiscono quindi per l’artista una sorta di costante produzione parallela, divenuta di organica e vasta. Interessante notare come questa particolare forma d’arte, adottata agli inizi del XX secolo da autori d’avanguardia quali Braque e Picasso (ne ricordiamo a proposito i papiers collés del 1912), abbia avuto per Hassanski un valore strumentale, a volte di promemoria per una successiva rappresentazione ad olio. Egli impiega brani di riviste, lacerti di carta da buttare, incredibilmente ricchi dal punto di vista cromatico, in quanto i prodotti a stampa odierni sono tavolozze molto ricche. Nei suoi collages il nostro autore non opera se non con interventi minimali o con la firma, creando mondi virtuali dall’evidente carattere metafisico, a lungo represso. Si tratta in effetti di un percorso carsico che dai riferimenti a Sironi e Carrà (ma anche a Piero Della Francesca) sfocia nell’odierna sospensione spaziale delle piccole composizioni. Vediamo quindi scorrere nei collages – ma anche negli ultimi olii – rappresentazioni di paesaggi mentali in cui sagome di alberi campeggiano in ambientazioni urbane. Qui forme verticali (allusioni stilizzate alle presenze architettoniche se non allo skyline metropolitano) nascondono in qualche misura gli stessi alberi. Castelli abbandonati, vecchie fabbriche con ciminiere, il paesaggio di Hassanski è un misto tra elementi naturali ed industriali, come visto nel già citato Wrecks: l’albero e nel contempo il relitto, il cui incontro supera la bellezza, denunciano la violenza esercitata sulla natura dall’uomo, la cui figura è costantemente assente dalla tela. Il significato è appunto nel contrasto dei due elementi (natura e relitti/scorie urbane) che, privo di rapporto armonico, crea un paesaggio altro, in cui non sempre la natura ha il sopravvento. Secondo Hassanski in Iran l’uomo, in quanto detentore del potere, è l’anti-bellezza, mentre compito dell’artista è di ri-creare la bellezza insita nelle forme e nei colori. Attualmente nel suo Paese d’origine si sono perse le forme ed i colori mentre le donne, involucrate in sacchi spenti, tentano di ravvivare la propria cromia con un tratto di rossetto, magari con un foulard: segni inequivocabili di una bellezza che cerca di venir fuori. Sbaglierebbe ancora chi considerasse Hassanski un pittore “politico”, in quanto il suo scopo è quello di rappresentare la realtà dell’Iran così come egli vede e sente. Inoltre la presenza quasi “pop” di brani di scrittura o di figure all’interno dei collages esprime la necessità inconscia di far “trovare” lettere o brani di figure poiché, come già detto in precedenza, Hassanski resta lontano da ogni tipo di cultura “orientale”. Ciò anche perché il “suo” Liceo Artistico Mirak di Tabriz era decisamente più “occidentale” rispetto agli altri due di Teheran ed Isfahan, quest’ultimo basato più sulla pittura tradizionale iraniana e la calligrafia.

La storia della presente mostra di Hassanski è quella di una rinascita. Dopo che negli ultimi anni il collage aveva assunto dimensione autonoma, diventando una sorta di dipendenza, il nostro artista ha deciso di fermarsi e di riprodurre su tela alcuni dei collages, arrivando a buttare via tutte le riviste. Al momento attuale Hassanski ha interesse ad usare di nuovo l’olio ma non sa se riprenderà a realizzare quei collages che, allo stato attuale, sembrano aver costituito una ricerca autonoma, una fase storica necessaria a consentirgli di fare ciò che ora sta facendo. E quindi, come il Rick Deckard di Blade Runner, egli potrebbe concludere: «Non sapevo per quanto tempo saremmo stati insieme. Ma chi è che lo sa?».

Raffaele Giannantonio

“Sono un fotografo non fotografo, nel senso che non ho mai studiato fotografia, anzi per circa mezzo secolo ha fatto tutt’altro (mi sono avvicinato piuttosto alla musica che alle arti visive) e poi, quasi casualmente, ha iniziato a scattare, nel tempo libero.

Nel fotografare mi lascio guidare dal piacere, dalla suggestione del momento, nella convinzione che le cose devono parlare per quello che sono, e non per quello che l’interpretazione vuole che siano. Fotografo soprattutto in viaggio, perché quando viaggiamo lo spirito è più libero e gli occhi più aperti.”

Giorgio Bafile

Kandinsky considerava la musica come la disciplina artistica più astratta. Per descrivere i suoi dipinti rubava spesso la terminologia dal lessico musicale: impressione, improvvisazione, composizione. Invitava a pensare al dipinto come a una sinfonia. Una melodia armoniosa non è frutto di una caotica casualità, allo stesso modo è impossibile creare un quadro o un’immagine suggestiva utilizzando il caso. Intendeva catturare il “suono interiore” degli elementi, diceva che “la forma è l’espressione esteriore del contenuto interiore”.

Questa è una premessa necessaria per parlare delle foto di Giorgio Bafile che per gran parte della sua vita si è dedicato alla musica e nelle sue foto è evidente la volontà costante di comporre un’immagine armonica, equilibrata, che “suoni”. Non a caso il soggetto fotografico preferito da Giorgio Bafile è l’architettura che crea forme che durano nello spazio, così come la musica crea forme che durano nel tempo.

Il suo lavoro riguarda infatti oggetti della realtà quotidiana, in particolare oggetti architettonici che diventano elementi geometrici utili alla composizione dell’immagine, che dalla realtà scivola misteriosamente verso l’astrazione, verso suggestioni lontane dal contesto reale.

Lo stesso processo può riguardare anche il colore, quando in una sua fotografia sono colti momenti fugaci in cui la luce e il colore creano combinazioni così forti e inusuali da colpire inevitabilmente l’occhio dell’osservatore per portarlo in uno spazio “altro”.

Mariassunta Ciccarelli

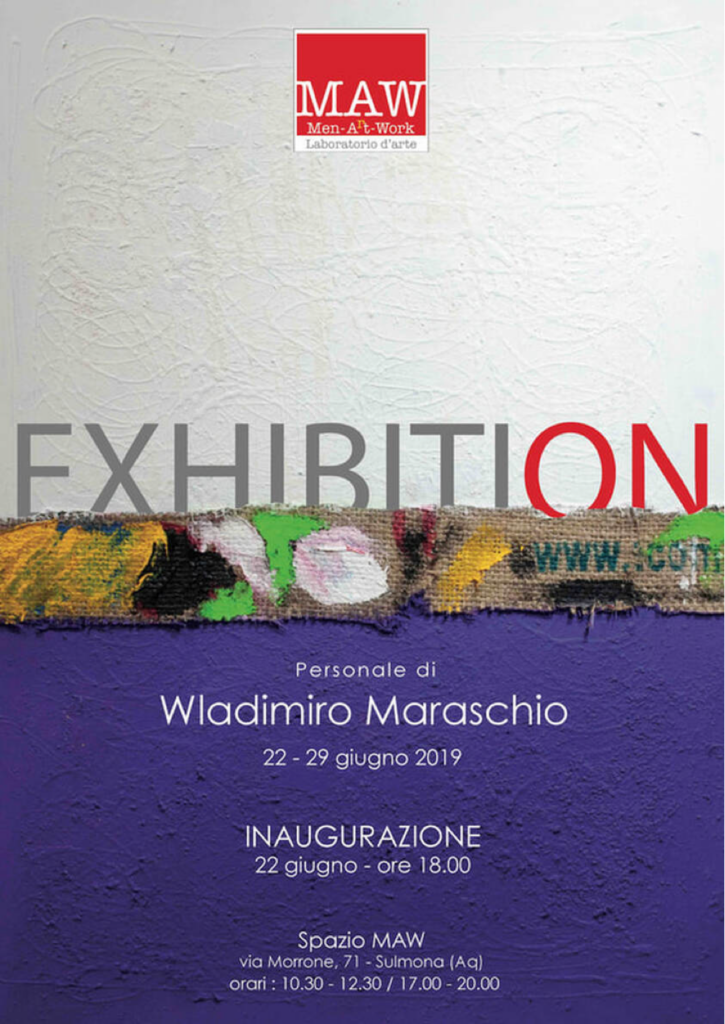

Spaziando con audacia e libertà nella lezione dei grandi maestri dell’informale contemporaneo, Wladimiro Maraschio si confronta con i temi dell’identità e del mostrarsi. In un’epoca in cui l’apparire ha una valenza maggiore dell’essere, l’immagine è la prima cosa che si “spende” nel contattare l’altro. Ma la socialità è un’illusione quando si rinuncia alla vera espressione di sé, a disvelare l’essenza unica ed autentica di ciascuno.

Nella dilagante ossessione di mettersi in mostra accesa dai social network, Wladimiro Maraschio esibisce allora la dissonanza di un profilo interiore chiedendo in risposta una messa in discussione. Non disposto ai riti della scena, vi riversa la sua anima istintiva; professando inalienabili istanze di attenzione, ci apre i recessi più profondi della sua mente. Così, sulle superfici che si snodano libere nello spazio espositivo, i segni prorompenti e intricati non descrivono ma si manifestano, totalmente immagine dell’energia che li forma; le sagome increspate sono figura del reale; le stesure impalpabili e sfumate sono ‘assenze’ irradianti un senso sconosciuto di bellezza. In un processo di pittura che alla materialità del gesto affianca la quasi totale scomparsa della pennellata, il colore è offerto allo spettatore come spazio di pura connessione dove sperimentare inattese conseguenze emotive.

Italia Gualtieri

Un titolo che può sembrare provocatorio ed in parte lo è. Un’espressione che viene da lontano e che non ha perso il suo valore. L’idea di questa mostra nasce da un atto di reminiscenza ma ha a che fare con il presente e con un bisogno di composizione: di un vissuto con il suo ricordo; del tempo attuale con le sue radici.

Nel 1976 Arpino Gerosolimo ha ventisei anni e possiede già una sensibilità culturale ed artistica che lo spinge verso la fotografia. Ha maturato, soprattutto, una coscienza politica, cosa abbastanza naturale nell’Italia degli anni Settanta, attraversata da cambiamenti e contraddizioni profonde e dai fermenti di un antagonismo giovanile estremamente vivo. Sognano, i ragazzi di questa generazione, e sono “contro” e fotografare diventa per molti una modalità della protesta. Lo diventa certamente per Arpino che con una macchina fotografica avuta in prestito da un già carismatico Paolo Crepet si autopromuove a reporter. Il contesto è quello esaltante dell’impegno in Psichiatria Democratica, il movimento di cui è fervente sostenitore; l’ansia, appassionata, quella di vedere, di documentare, in un’idea della fotografia vissuta come desiderio/emozione di partecipare, di testimoniare individui, volti, vicende troppo facilmente tenuti lontano dalla politica ufficiale e dagli apparati mediatici istituzionali. I suoi primi scatti nascono così, nel manicomio triestino “liberato” da Franco Basaglia, davanti ai muri e alle scritte di una rivoluzione che si avverava, tra gli inconsapevoli abitanti di un’utopia fatta realtà, i matti, i più nascosti dei dimenticati, l’umanità di cui sentiva forte le ragioni. Con questo sentimento si muove e fotografa, una passione incurante di aule e precetti ma innestata di letture e frequentazioni, caparbiamente cercate e coltivate, con gli autori più alti della ricerca iconica e sociale sui mondi subalterni. Così, per anni, rullini e fotocamera addosso, percorre con tenacia e avidità degli occhi le montagne del suo Abruzzo e del vicino Molise, dove comunità sempre più rarefatte custodiscono riti ancestrali e ammalianti di una fede che sta per cedere alla modernità; perlustra paesaggi ed impronte di una presenza umana capace e testarda ma ormai vinta dalla causa “buona” dello sviluppo.

Quando gli aspri ma pure vitali confronti saranno spenti da una società sempre più normativa e feroce, il suo sguardo non avrà più l’epos degli ultimi da cercare ma solo le loro tesi disarmate, le vittime dei colpevoli disastri, le guerre poco lontano, il pianto degli impotenti. E se le promesse della tecnica digitale aprono scenari allettanti al suo impegno partigiano, questo si ritrarrà nel suo sedimento, un archivio imponente di tracce visive e di vita che sa già di silenzio…

Ma queste immagini lontane sono tornate alla mente e hanno provocato domande, questioni intriganti e complicate: sulla memoria, quando il lavoro della storia ne smorza il segno; sul suo eccesso, che frastorna e addormenta ogni progetto di futuro. Venti fotografie con il sapore forte del tempo finiscono per mostrare il passato e il presente, tentano una comunicazione. Sono un album da sfogliare per ritrovare un tempo individuale e quello di una generazione ma muovono la possibilità di una dialettica necessaria e dimenticata. Sensibile e vero, Arpino Gerosolimo suggerisce una visione che accogliamo.

Italia Gualtieri

Un Mandala per la Pace e per incontrare una cultura preziosa. Venerdì 10 maggio il Laboratorio d’arte MAW si apre alle suggestioni dell’arte orientale ospitando un evento speciale che affonda le radici in una millenaria tradizione.Dal Monastero buddista di Gaden Jangtse (Stato di Karnataka, India), in collaborazione con l’Istituto Samantabhadra di Roma, due monaci tibetani saranno presenti nello spazio della nostra galleria per realizzare un Mandala di sabbia, dal pomeriggio di venerdì alle ore 17,00 e durante le giornate di sabato e domenica, fino a domenica pomeriggio quando avrà luogo la cerimonia finale della dissoluzione dell’opera. Tre giornate di incontro con una delle espressioni più belle e singolari della filosofia buddista e dell’arte tibetana che daranno vita ad un’intensa esperienza poetica e spirituale, pervasa dagli alti valori di un’antichissima cultura. I Mandala tibetani sono raffigurazioni complesse e dettagliatissime che rappresentano, nel loro processo di creazione, la preghiera, la pazienza e l’attenta considerazione. Composti da forme geometriche e da una moltitudine di simboli spirituali, sono tracciati con polveri e sabbie colorate e vengono utilizzati come strumenti per benedire la terra e i suoi abitanti e per portare pace e armonia. Ma soprattutto i Mandala sono oggetti effimeri, transitori, destinati alla dissoluzione, che si collegano ad un concetto cardine del buddismo: l’impermanenza di tutte le cose. Una volta terminata la lunga e rigorosa costruzione, infatti, il Mandala viene cancellato e così faranno i monaci ospiti del MAW che, conclusa la loro opera, eseguiranno una suggestiva cerimonia che vedrà il disfacimento e la donazione delle sabbie a tutte le persone presenti come speciale benedizione. La creazione del Mandala potrà essere seguita dal pubblico in ogni sua fase ed anche in diretta sulla pagina Fb di MAW.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sulmona, è inscritto nel progetto del Monastero Gaden Jangtse Tsawa finalizzato a divulgare la cultura tibetana e a raccogliere fondi per aiutare la gestione e la manutenzione del millenario Istituto. La sua realizzazione è stata resa possibile dal sostegno del Comune di Sulmona e dal supporto di B&B del Teatro, Hassan Yazdani Tappeti persiani, Massimo Capaldi Fotografie, Ristorante Clemente, Km 00 Rural Food, Ristorante Il Vecchio Muro e con la collaborazione del videomaker Stefano Di Sanza.

Grande tema dell’arte di ogni tempo, il ritratto ha sedotto gli artisti ed affascina Angelo Salce che pure non ne segue il richiamo per il gusto di un piacere formale. Angelo ama la vita appassionatamente, le sembianze del mondo, la gente. Così il bisogno di “ritrarre”, apparso tra i suoi interessi per inclinazione ma presto coltivato con studio e rigore, si è imposto in lui come espressione di questa gioiosa simpatia, di una sincera apertura al valore, anche lontano, dell’altro. Come non mai nel mondo contemporaneo si avverte la distanza e la negazione del diverso, paura e abitudine cancellano ai nostri occhi i significati dei volti che quotidianamente incontriamo. I ritratti di Angelo Salce, diretti e nello stesso tempo allusivi, realistici e lirici insieme, si fanno carico di rappresentare la diversità del mondo umano andando a comporre, nella loro “mera” oggettività, un formidabile strumento di accesso alle realtà di persone tra loro (e da noi) distanti, sia geograficamente che culturalmente o per semplice differenza storica o generazionale. Volti che custodiscono storie. Facce, a obbligare connessioni. Senza intenzionalità, ma spinto dalla sua naturale attitudine, l’artista costruisce una composizione d’impatto grazie alla quale ogni ritratto mostra un viso che vuole rimuovere ogni interferenza tra sè e l’osservatore (“Antonio”, “Madame Rita”), tranne quando l’inserimento di altre figure – la preziosità di un gioiello (“Alice”) o un cagnolino (“Cuccioli d’Abruzzo”) serva ad esaltare il richiamo celato dal soggetto.

E, ancora, il segno precisissimo e inciso, il vigore di una tecnica esemplare a suscitare senza remore affinità e riflessione.

Una ricerca giovane e intensa, quella di Salce, nel segno di una figurazione contemporanea dove pure l’interpretazione del tema è condotta attraverso una poetica che attinge alla ritrattistica classica e rinascimentale, ma nondimeno alla conoscenza dei pittori del Novecento internazionale, per porgere la rappresentazione del volto come strumento di avvicinamento e di tolleranza, fuori dalla monolitica sembianza social dell’immagine. Altre facce sono queste. Come presenze profonde e benevole si staccano dal mondo inquieto in cui viviamo e ci interrogano con la semplice ed alta fissità della loro presenza.

Italia Gualtieri